高齢者等が賃貸住宅を借りやすい社会に!住宅セーフティネット法の改正内容について

令和6年3月に、住宅セーフティネット法の一部改正が閣議決定されました。施行によって、単身高齢者や低額所得者等の住宅確保要配慮者がより賃貸住宅を借りやすい環境になると期待されています。

この改正では、「居住支援法人」の役割が強化され、要配慮者の住まいを確保するための仕組みづくり、見守り機能付きの「居住サポート住宅」の認定が制度化されます。

今回は、住宅セーフティネット法の概要と改正案の内容、居住支援法人に求められている支援についてご説明します。

目次

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」が令和6年3月8日閣議決定

令和6年3月8日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」等を改正する法律案が閣議決定されました。

改正のポイントとしては、大きく以下の3つが挙げられます。

- 大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備

- 居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅の供給促進

- 住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

参考:国土交通省「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定

今回の改正の目的は、住宅確保要配慮者と大家の双方がよりスムーズにかつ安心して賃貸契約を結べるようにすることです。

住宅確保要配慮者とは?

住宅確保要配慮者の定義は、法律(住宅セーフティネット法)で以下のように定められています。

- 低額所得者(月収15.8万円以下、収入分位25%以下)

- 被災者(発災後3年以内)

- 高齢者

- 障害者

- 子育て世帯(高校生相当までの養育世帯)

- 国土交通省令で定める者

参考:国土交通省令「住宅確保要配慮者の範囲」

e-GOV法令検索「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」第二条

住宅セーフティネット法とはどんな法律?

そもそも住宅セーフティネット法とは、経済的な問題などさまざまな事情により住宅の確保が難しい方(住宅確保要配慮者)に対して、安定した住まいを提供できるように行政が支援するものです。

近年日本では公営住宅が不足している一方、民間の空き家は増加傾向にあることが問題になっています。このような状況を背景に、空き家を活用して要配慮者に提供する仕組みとして2017年から住宅セーフティネット制度が開始されました。

住宅セーフティネット制度は、以下3つの柱から成り立っています。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)の登録制度

1つ目の柱は、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅「セーフティネット登録住宅」への登録制度です。大家は自分の所有する住宅を、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として無料で登録できます。

セーフティネット登録住宅は「セーフティネット住宅情報提供システム」で検索が可能です。都道府県別・市区町村別・家賃の金額帯などのほか、「高齢者」「被災者」「身体障害者」などの検索条件もあるので、要配慮者は自分に合う住宅を簡単に検索できます。

なお、セーフティネット登録住宅には以下のような登録基準があります。

- 耐震性を有すること

- 住戸の床面積が原則25m²以上であること

- 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと

ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)等については別途基準が定められています。

登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

2つ目の柱は、大家・入居者の双方に対する経済的な支援です。

例えば、大家側はセーフティネット住宅登録に際して、バリアフリー改修・耐震改修・間取り変更工事などが必要な場合、補助金制度を利用できます。ただし、補助金を受給した後10年間は、セーフティネット専用住宅として提供しなければなりません。

また、低所得の入居者に関しても家賃や家賃保証料に対する補助、セーフティネット登録住宅に引っ越しをするための費用補助などの経済支援が用意されています。

住宅確保要配慮者に対する居住支援

3つ目の柱は、要配慮者に対する居住支援です。先述の経済的な支援とは別に、都道府県が指定するNPO法人や一般社団法人などを「居住支援法人」として認可し、入居者の支援を行います。具体的には、入居者への家賃債務保証、賃貸住宅入居のための情報提供・相談、見守り等の生活支援です。

見守り等の生活支援とは、入居後の安否確認や生活状況の確認、健康状態が不安定になった際や相談があった場合の介護事業や見守りサービスの案内等が挙げられます。

住宅セーフティネット法改正となった背景

参考:国土交通省 住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律案

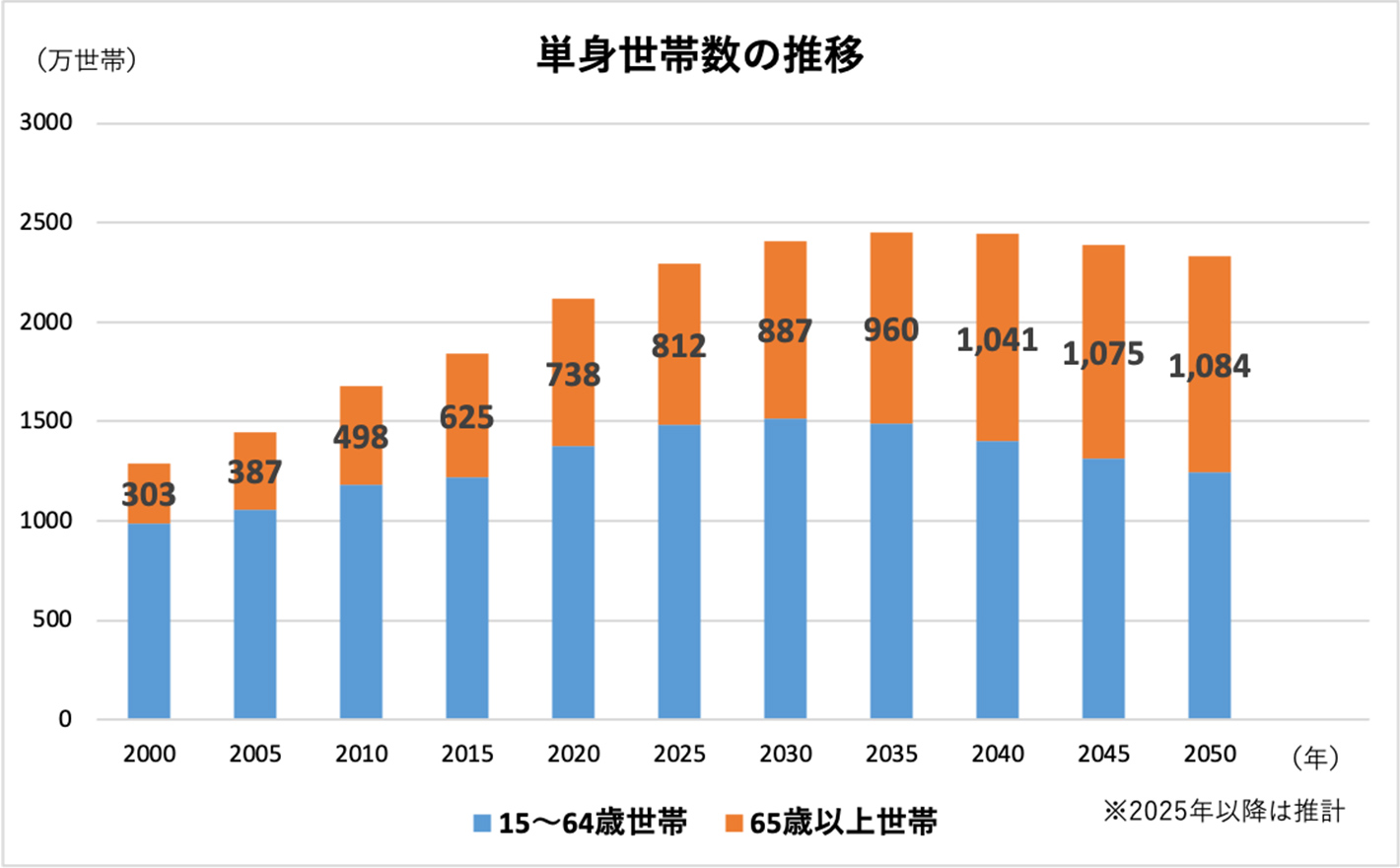

国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』

今回住宅セーフティネット法の一部が改正された背景にあるのは、単身高齢者世帯の増加にともなう、要配慮者の賃貸住宅ニーズの高まりです。現状のまま推移すると、2050年には65歳以上の単身高齢者世帯が約1,080万世帯にものぼると予測されています。つまり、それだけセーフティネット登録住宅の需要も高まるといえるでしょう。

一方で単身高齢者に対して孤独死や亡くなった後の残置物処理、家賃滞納などの不安を抱いている大家は少なくありません。警察庁によると、2024年1月から3月の期間、一人暮らしのご自宅で亡くなった65歳以上の高齢者が約1万7,000人確認されたことがわかりました。数値を年間ベースに置き換えた場合、約6万8,000人の高齢者が「孤独死」すると推計されます。住宅セーフティネット法の施行によって居住支援法人の数が増え、状況は改善には向かっていますが、いまだに十分には機能していないのが現状です。そのため大家が入居中・死亡時のリスクへの対応が難しいと判断し、単身高齢者・要配慮者の入居を断るケースが多くあります。

そこで、大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備や、居住支援法人による入居サポートの促進、住宅・福祉の連携強化が求められ、今回の法改正に至ったのです。

住宅セーフティネット法の改正内容とは

住宅セーフティネット法の改正内容について、具体的に見ていきましょう。

大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備

市場環境を整備する観点から、今回の改正案には以下の3つが盛り込まれています。

- 終身建物賃貸借の認可手続を簡素化

- 居住支援法人の業務に残置物処理を追加

- 家賃債務保証業者の認定制度の創設

「終身建物賃貸借」とは、入居者の死亡時まで契約の更新がなく、死亡とともに契約が終了する賃貸借契約です。普通賃貸借契約の場合、入居者が亡くなったときは相続が必要となるため、相続人の許可なく大家側が居室に立ち入れないことがあります。しかし終身建物賃貸借の場合は死亡時に相続手続きなどを行う必要がないため、スムーズに手続きが進みます。また、入居者側にとっても一生涯住み続けることができる安心感があり、更新がないため更新料による経済負担も軽減されます。

そして終身建物賃貸借の認可手続を住宅ごとから事業者ごとに簡素化することで、利用の促進が期待されています。

また、残置物の処理を居住支援法人に委託することで、大家の負担が減ります。その他、国土交通大臣が家賃債務保証業者を認定する制度を整備したため、保証リスクの低減も期待されるでしょう。

居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進

現行法では、「大家が拒まないこと」かつ「物件情報を公開すること」の2点を条件に、セーフティネット登録住宅が提供されています。しかし改正案では、「居住支援法人が入居中サポートを行うこと」が加えられています。

これにより居住支援法人による見守りや安否確認、福祉サービスとの連携など、生活面でのサポートがより充実した「居宅サポート住宅」の拡充が実現するでしょう。

サポートの一例としては、生活保護受給者の家賃代理納付の原則化や、認定保証業者による家賃債務保証の引き受けの原則化、入居者の見守りや安否確認などがあります。

「居住サポート住宅」では、上記のような見守りサービスが導入されることで孤独死の防止や福祉サービスへのスムーズな連携が期待されます。

住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

住宅・福祉・自治体の3つが一体となった、居住支援体制の整備も進められています。具体的には、市区町村による住まいに関する相談窓口や、入居前・入居中・退去後までの支援などが行われるようになります。

法改正により民間による住宅支援、福祉施設や地域包括センターによる福祉支援、そして自治体による支援の3方向から、包括的な支援体制が整うといえます。

参考:国土交通省 住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律案

一人暮らしの高齢者を見守るALSOKの見守りサービス

居住支援法人の役割には、要配慮者が居住サポート住宅へ入居した後、安否確認や見守りを継続して行い生活を支援することが含まれます。単身高齢者は特に入居後の見守りや安否確認は大家側の懸念事項となります。居住支援法人の業務は入居前の相談や家賃債務保証・入居中の支援、残置物処理など多岐に渡るため、居住支援体制が脆弱とならないよう、サービス面の強化が必要です。居住支援体制の強化には、見守りサービスの導入をおすすめします。

ALSOKの「HOME ALSOK みまもりサポート」は、センサーが異常を感知した場合や緊急ボタンが押された場合にALSOKのガードマンが駆けつけ、必要に応じて警察や消防・救急への通報を行います。警備のプロが対応するため、緊急時にも迅速かつ適切に対処できます。また、看護師資格を持つスタッフへの健康相談サービスもあるため日常の見守りにも役立ちます。

さらに、「HOME ALSOK みまもりサポート」はニーズに応じてさまざまなオプションが利用可能です。トイレの扉などに設置したセンサーによる安否確認や、入居者にボタンを押してもらう形で行う安否確認のオプションもございます。そのほか、熱中症の見守りや火災・ガス監視機能など、入居者の安全を多方面からサポートできます。

ALSOKのみまもりサポートは、通信回線がない住宅にも設置が可能です。

安心できる見守りサービスをご検討の方は、ぜひALSOKにご相談ください。

また、「HOME ALSOK みまもりサポート」は高齢の親や祖父母が一人暮らしをしていて心配、という場合にもおすすめのサービスです。緊急時にはALSOKが迅速に駆けつけるため安心でき、日々のみまもり情報をご家族にお送りすることもできます。離れて暮らすご家族の体調や日々の暮らしが心配な方は、ALSOKの見守りサービスを活用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

大家が安心して住宅を提供できるよう、そして要配慮者がより安定した居住環境を手に入れられるよう、政府は住宅セーフティネット法による整備を進めています。

今回の改正により、居住支援法人によるサポート体制がより一層期待されるでしょう。