暮らしに役立つ ALSOK

ライフサポートコラム

転倒などに注意!家の中に潜む意外な危険場所

2015年03月04日時点の情報です

木の芽がふくらんでも、まだまだ寒い今日この頃。外界から守られてポカポカと暖かい家の中は快適ですよね。でも、高齢者にとっては思わぬ危険が潜んでいることも!たとえば、玄関や階段などの大きな段差はもちろん、敷居や室内のドア部分などのちょっとした段差など。今回は、アルボと一緒にお年寄りが暮らしやすい家作りについて考えてみましょう!

|

|

|

|

|

|

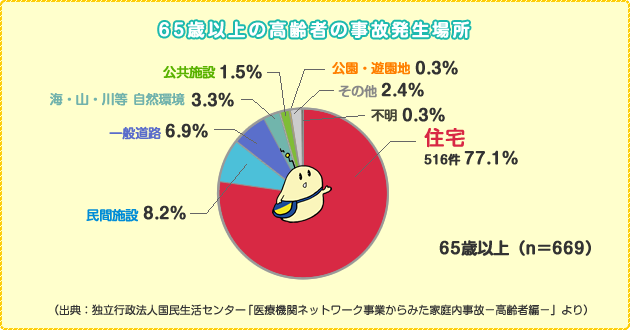

アルボが言うとおり、65歳以上の高齢者の事故発生場所は、「屋外」より「屋内(家庭)」のほうが多いというデータがあるのです。たとえば、「国民生活センター」が2010~2012年にかけて医療機関から収集したデータを見てみましょう。

|

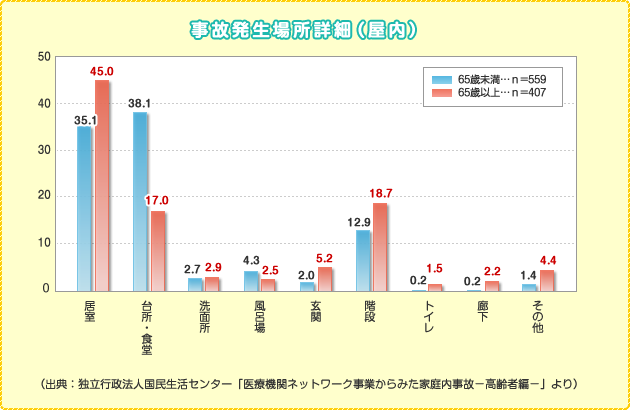

上のグラフでは、65歳以上の事故の場所は、多いものから、「居室」「階段」「台所」「玄関」となっています。

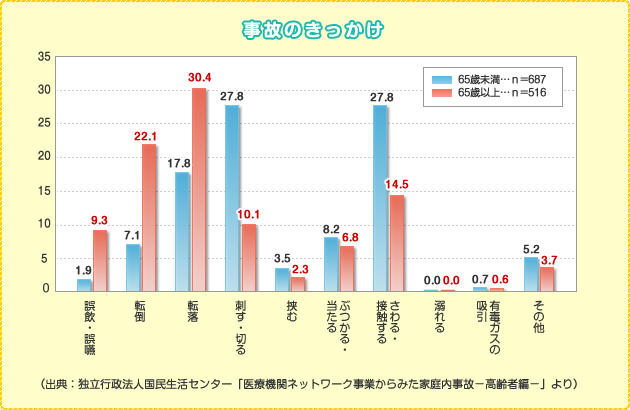

事故のきっかけは「転落」(30%)が最多。ついで多かったのが「転倒」(22%)とあり、「転落」と「転倒」が約半数を占めました。

|

転落や転倒の事故に遭った高齢者の多くは、特別なことをしていたわけではありません。

階段を昇ったり、降りたり、あるいはキッチンで料理を作っていたり、歩いてトイレやお風呂に向かっていたりと、普通の生活を送る中で遭遇しているのです。

|

|

もっとも多いといわれているのは、転んだときに手をついて、手首を骨折するケース。さらに、お尻から転倒して大腿骨を骨折すると、歩くことができなくなり、介護が必要になることも……。平成22年の厚生労働省の調査(「国民生活基礎調査の概況」) によれば、介護が必要になった高齢者のうち、10人に1人は、「骨折・転倒」がきっかけとなっていることがわかっています。

|

|

|

本来は専門業者に頼んで自宅をリフォームをするのが一番ですが、ちょっとした心がけや、市販のグッズを使ったりすることでも転倒は予防できます。

事故が起きやすい「居室」、「階段」、「台所」、「玄関」の順にレクチャーしていきましょう!

●居室

・すべる原因となる新聞や雑誌などを床に置かない。

・足をひっかけやすいコード類は、カーペットの下を通すか、壁に沿わせるようにする。

・カーペットのふちがめくれないように、両面テープやピンなどを使って固定する。

・和室の敷居部分の3cmほどの段差を解消するには、市販の“木製スロープ”を導入するのも手。

|

●階段

・一段、一段に目立つ色の「すべり止め」をつける。

・持ち手となる「手すり」をつける。

・暗くても段差がよく見えるように「照明」をつける。

|

●玄関

・段差がある場合は「手すり」をつける。

・上がりかまち部分の段差を少なくするために「踏み台」を置く。

・すべったり、つまづいたりする玄関マットは敷かない。

|

|

|

|

・小さな段差部分には「スロープ」を導入!

・大きな段差部分は「手すり」をつける。あるいは「踏み台」を置く。

・すべりやすいところ(浴室など)は、すべりにくい素材に変えたり、「滑り止め」を使う。

・視力が衰えていても足元が見えるように「照明」をつける。

最後に、自宅を本格的にリフォームする時の補助金制度をご紹介しましょう!

おじいちゃん、おばあちゃんが安全に暮らせるように、バリアフリーのリフォームを行う場合、「介護保険制度」で要介護と認定された人は、自宅の改修費の一部を支給されたり、転倒防止などのための福祉用具のレンタルを利用したりすることができます。

また、それ以外の場合でも 公的な助成制度を利用できる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口までお問い合わせください。

|

関連コラムこちらもお読みください

梅雨シーズンの感染症にご注意を!

更新日:2016.06.01

上空を厚い雲が覆い、じめじめとした日が続く6月。梅雨シーズンは、古来には「黴雨(ばいう) 」とも呼ばれ、黴(カビ)の多い時期として知られます。でも、蒸し暑い気候を好むのはカビだけではありません。たとえば、目に見えないウイルスや小さなダニもその一つ。こうした微生物の活動が活発になり、人体に悪影響を及ぼすことは少なくないようです。梅雨の時期に気をつけたい感染症をアルボがレクチャーします。